ビジネスでの動画利用が増えている中、担当者の方であればセキュリティ面に関して知っておくことは非常に重要です。

YouTubeのように広くユーザーに見てもらいたい動画ではなく、社内や有料コンテンツのようにコピーや違法ダウンロードに気を使う場合も考えられるからです。

今回は企業が動画配信を行う際に知っておきたいセキュリティ、著作権保護の方法についてご紹介いたします。

目次

動画配信におけるセキュリティ、著作権保護の方法について

ネット上での動画配信を行うにあたってセキュリティ対策や著作権保護の方法にはいくつか種類があります。

やり方によって簡単に実装できるものもあれば、技術力や費用が必要な方法もあるためどんな方法があるのかを事前にある程度把握しておきましょう。

ただ、ネット上で公開しているものに関しては100%安全と言える方法はありません。

例えばいくら対策をしてもPCやスマホで流れている動画をビデオカメラなどで撮影してしまうことを防ぐのは難しいと言えるでしょう。

企業として重要なことは自社のセキュリティポリシーをしっかりと決めることと、どこまで必要なのかを事前にある程度決めておくことになります。

動画配信におけるセキュリティ、著作権保護の方法について順に見ていきましょう。

暗号化配信

動画配信のセキュリティ対策の中で最もよく使われていて耳にするのが暗号化配信でしょう。

ネット動画の暗号化配信とは動画データを暗号化し、再生時に暗号を解除しないと視聴できなくする方法や技術となります。

もし動画データをコピーされてしまっても、暗号を解く鍵がないと視聴することが出来ません。

iOSやAndroidで動画配信をする場合には、HTTP Live Streaming(HLS)方式の暗号化機能であるAdvanced Encryption Standard (AES)を利用して暗号化配信が行われています。

暗号化配信の技術自体は一般的にオープンとなっており、実装の手間はかかりますがライセンス料などは発生しません。

DRM(Digital Rights Management)

DRMとはDigital Rights Managementの頭文字の略称で、デジタル著作権管理やデジタル著作権保護という意味です。

動画以外にも音楽や電子書籍のようなデジタルコンテンツに対して違法コピーを制限したり、コピーされたデータを再生できないよう視聴制限をしてデジタルコンテンツの著作権保護の仕組みとして提供されている技術や方法の総称として使われています。

例えばAmazon prime video、Hulu、Netflixなど映画やドラマなどを扱っている動画サービスでは、DRM技術が使われています。

ただ、DRMを利用するには比較的高い技術とライセンス費用がかかるため、自社で構築するのは難しく専門のベンダーにお願いすることが一般的です。

TV局や映画などの著作権が含まれているコンテンツや重要な機密情報を含むコンテンツなど、高度なセキュリティ対策が必要な場合には効果が期待できますが、実装に手間と費用がかかるため費用対効果をしっかりと考えてから利用することが重要です。

暗号化配信とDRMの違いについて以下で詳しくまとめていますので、気になる方はご参照いただければと思います。

IPアドレス制限

IP制限は特定のIPアドレスからのアクセスしか、動画を視聴できなくする方法です。

最も多く利用されているのが、社内だけの動画視聴アクセスを許可させるためにIP制限をかけることでしょう。

動画だけではなく動画が掲載されているページ自体にもIP制限を行っていることも多いです。

サーバー側の設定で制御をすることが一般的なため、比較的簡単に実装ができて高い効果も見込めます。

ワンタイムURL

動画を視聴することができるURLを限られた時間や回数のみリクエストを受付し、毎回変更することでセキュリティを高める方法です。

ネット動画は動画のURLと動画プレイヤーがワンセットになっていることが多く、仮に動画データのURLをコピーされても都度変更することで動画視聴や違法コピーを防ぐ効果があります。

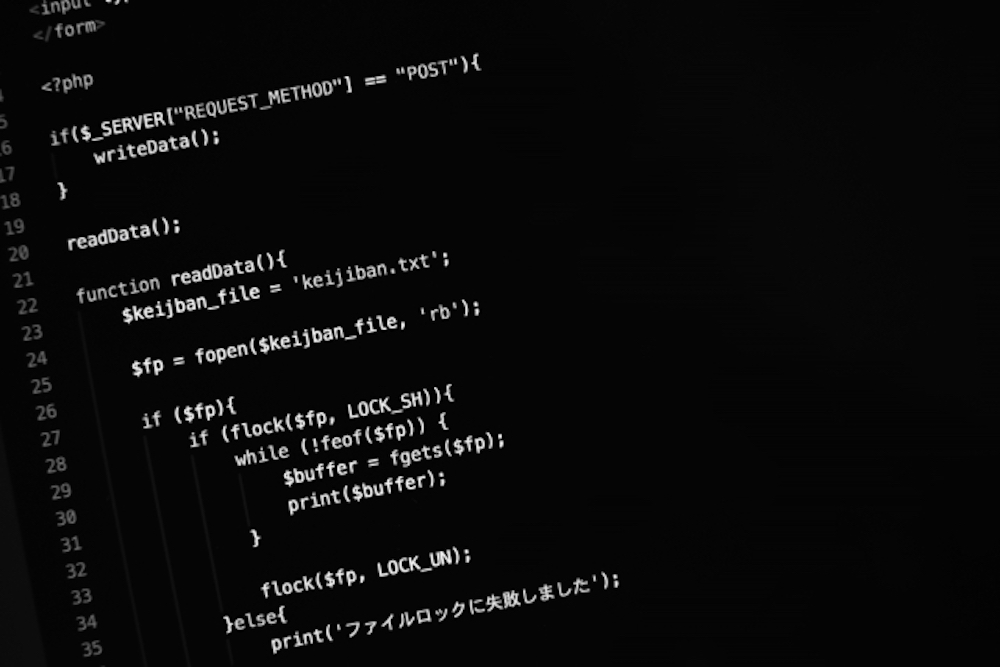

実装するにはプレイヤー側との受け渡しが必要でワンタイムトークンと呼ばれるトークン生成プログラムが必要です。

ドメイン制限

動画を再生するための動画プレイヤーを指定したドメイン以外では再生ができなくする方法です。

ブラウザで右クリックなどをしてソースを表示させると動画の貼り付けタグも表示されますが、特に制限を掛けてなければこのタグを違うサイトに貼り付けると動画が視聴できるようになります。

例えばYouTubeが色々なサイトのページ内に貼り付けされているのを見たことがあるのではないでしょうか。

関係ないサイトに動画をコピーされても大丈夫なようにドメイン制限をかけることも多く見受けられます。

動画配信のセキュリティ対策を行う方法

動画配信のセキュリティ対策を行う代表例には

- 自社で実装を行う

- セキュリティ機能がついている企業向け動画配信システムを利用する

- 動画配信に詳しいベンダーなどに実装してもらう

があります。

大手メディアやコンテンツビジネスを本業としている企業以外では自社で実装するのに開発工数と保守がかかるため、企業向け動画配信システムを利用するのが一般的です。

動画配信システムは様々な企業から提供されており、機能や費用も異なりますので気になる方は以下の記事がおすすめです。

費用対効果を見極めて対策を

動画配信のビジネス利用が増加している中、企業にとってセキュリティ対策をどこまで行うかを事前に決めておくことが重要です。

セキュリティに関して年々新しい技術が登場するものの、この仕組みを突破しようとする動きも盛んに行われており、一度導入したから必ず安心というわけではありません。

詳しい技術がわからなくても自社で動画配信を行いたい場合には、動画配信システムを提供している会社や詳しいベンダーに一度相談してみても良いでしょう。

コメントを残す